|

in : MA, 8, 1980, p.135-137 La clouterie, un métier de vieille tradition anderlusienne

La communauté des anciens villages d’Anderlues, d’Ansuelle et de Gognies passe pour avoir été très tôt un centre important de la clouterie manuelle, ce métier sorti de la nuit des temps. Nous savons, par exemple, qu’un acte du 1°r août 1524 mentionne un certain Pierre du Maffle comme étant « clautier » et propriétaire « d’une maison, estaule, gardin, lieu et tenure en grandeur de quatre journels gisant au terroir d’Andrelues, tenant au bois de le Haye et aux tiernes et communes dudit Andrelues » (1). Et ce n’est pas violer la vérité historique que d’affirmer que bien d’autres « clautiers » ont existé à Anderlues avant ce Pierre du Maffle. Comme dans la plupart des villages et hameaux où étaient établies des « forges à clous », le plus grand nombre de cloutiers anderlusiens de jadis étaient en même temps de petits agriculteurs ou de simples métayers, exploitant un lopin de terre appartenant le plus souvent à la communauté. Ils forgeaient des clous toute l’année et ne délaissaient le marteau et la « clouière » que quelques heures de la journée, le temps d’accomplir leurs brefs travaux ruraux. Les autres – des maçons, des couvreurs de chaume, des journaliers agricoles… – ne pratiquaient le métier de cloutier que de novembre à avril quand l’hiver les forçait à l’inaction ; le forgeage des clous leurs permettait d’assurer tant bien que mal le pain de la famille pendant cette longue période de chômage forcé. Mais qu’ils fussent saisonniers ou non, tous les cloutiers travaillaient dans les mêmes pénibles conditions et leur univers se limitait de quatre heures du matin à dix heures du soir, aux murs noircis de suie de la petite forge annexée à leur habitation. Bien souvent, femmes et enfants participent au travail des hommes, les premières en préparant les bouts de fer à transformer en clous, quand elles ne forgeaient pas elles-mêmes, les seconds en actionnant les soufflets ou en accomplissant de menus ouvrages d’avancement. On peut se faire une idée du nombre des Anderlusiens qui, au XVIII’ siècle, ont exercé le métier de cloutier, en consultant les registres paroissiaux de l’époque ainsi d’ailleurs que d’autres documents d’achives. Le registre paroissial des baptêmes de 1771 par exemple, qui comporte 55 actes, ne mentionne pas moins de 29 pères cloutiers de profession. Il faut dire que pendant le règne de l’Impératrice Marie-Thérèse d’Autriche (1740-1780), la clouterie wallonne a connu une ère de prospérité sans précédent et que pendant cette période, les deux tiers de la population d’Anderlues vivaient de cette industrie à domicile. Les registres municipaux de l’Etat-Civil, fraîchement instaurés, sont tout aussi éloquents pour les vingt années d’intégration à la France. On était cloutier de père en fils si bien qu’il était courant de voir plusieurs générations de cloutiers travailler dans la même forge familiale. Après la première abdication de l’Empereur Napoléon, l’occupant hollandais décréta le recensement des Belges en vue de la constitution d’une Milice nationale. Pour Anderlues, « l’Etat des individus susceptibles de concourir à la Milice nationale, arrêté le 25 avril 1815, reprenait 215 jeunes gens dont 119 étaient cloutiers.» (2). En 1846, lors du premier recensement de la population, la commune d’Anderlues comptait encore 165 cloutiers répartis comme suit : 61 à Lalue, 18 à Bruyère-Polvée, 16 aux Trieux, 21 aux Bruyères, 9 à Bouchenies, (p.136) 9 à Gognies, 9 aux Viviers, 6 à Ansuelle, 5 au Vanériau, 3 aux Ruelles, 2 au Village, 2 au Chenois, 1 au Calvaire, au Plein de Chênes, à Herchies et au Marais (3). Il y a toutefois lieu de noter que ces chiffres comprennent uniquement les ouvriers pour qui le forgeage des clous était la profession principale ; car si l’on tient compte de ceux pour qui la clouterie était seulement un travail saisonnier, on est autorisé à évaluer à près de 500 le nombre des habitants d’Anderlues qui, en période d’hiver, s’adonnaient à ce métier.

A la merci des « martchoteûs d’ Fontène » Dans notre région, l’industrie et le commerce des clous étaient surtout concentrés entre les mains de patrons cloutiers établis à Fontaine-l’Evêque et que, dans le jargon du métier, on appelait les martchoteûs. Grâce à leurs capitaux, ces hommes d’affaires achetaient aux affine-ries de grandes quantités de fers qu’ils faisaient fendre à façon dans les fenderies des environs pour les donner ensuite à façonner au clautîs. Entre martchoteûs et clautîs, les relations n’étaient réglées par aucun contrat écrit : on se fiait à la mémoire, la coutume et l’expérience faisant le reste. Les premiers « livraient » la matière première, sous forme de fers en verges, aux seconds ; ceux-ci la transformaient en clous pour la «relivrer » aux premiers. Le samedi, dans l’après-midi, selon une tradition aussi vieille que la clouterie elle-même, on pouvait voir les clautis anderlusiens pousser vers Fontaine-l’Evêque, leur brouette chargée de leur production hebdomadaire de clous. C’était en effet au magasin du patron cloutier que devait obligatoirement se faire la « relivrance ». Si celle-ci était conforme à la commande, elle était pesée et payée sur le champ, suivant les règles de la coutume : pour sa main-d’œuvre, le charbon qu’il avait dû fournir et l’usage de ses outils, l’ouvrier touchait un salaire en rapport avec sa production. La norme optimale admise était de 100 livres de clous pour 120 livres de fers en botte, la différence constituant la perte due à la chauffe et au forgeage. Si le rendement était supérieur à la norme ,le martchoteû payait le supplément : c’était le « salaire-fer ». Si, par contre, la « relivrance » était inférieure à la norme, l’ouvrier était tenu de payer au patron le prix du métal perdu. Dans un cas comme dans l’autre, les tolérances coutumières étaient généralement respectées par les parties. Pourtant les rapports entre patrons et ouvriers n’étaient pas toujours sans nuages et les différends ne manquaient pas de surgir de temps à autre. Il arrivait, en effet, que des martchoteûs pour rogner quelques centimes sur le salaire pourtant déjà bien maigre de l’ouvrier, ergotent sur le poids de la « relivrance » ou contestent la qualité du travail. D’autres avaient recours au chantage de la main-d’œuvre trop abondante de l’époque pour imposer des diminutions de salaire. C’étaient précisément à ces « marchandages » que les patrons clou-tiers devaient leur sobriquet de marchoteû. Les ouvriers étaient au courant de ces pratiques et s’en défendaient tant bien que mal c’est-à-dire avec de bien faibles moyens et sans beaucoup de chances de succès. Aussi, pour arrondir quelque peu leurs gains, certains n’hésitaient-ils pas à recourir à diverses supercheries comme, par exemple, celle qui consistait à faire passer de la mitraille ou du mâchefer dans les mannes de clous « relivrés ». Son salaire perçu, le cloutier reprenait le chemin de sa forge, sa brouette chargée cette fois de la provision de fer en bottes nécessaire à sa prochaine production hebdomadaire. (p.137) Ajoutons encore que, dans le cadre des relations entre patrons et ouvriers de la clouterie, aucune obligation n’était imposée aux parties si l’une d’elle voulait mettre fin au louage de travail qui les liait : l’ouvrier quittait son patron quand il le voulait et de son côté celui-ci ne lui devait aucun préavis. Il est pourtant connu qu’un ouvrier habitué à travailler pour un patron ne le quittait que rarement et c’est ainsi que plusieurs générations de clou-tiers anderlusiens sont restés attachés à la même famille patronale fontainoise

(à suivre)

Willy GUERLEMENT

(1) Acte n» 21 du Cartulaire du Chapitre de Binche (cité par F. Hachez La Commune d’Anderlues, p. 21). (2) Archives communales d’Anderlues – Etat des individus susceptibles de concourir à la Milice nationale, daté du 25 avril 1815. Archives communales d’Anderlues : Registres de la population. Recensement de 1846.

|

|

in : MA, 10, 1980, p.187-190 La clouterie, un métier de vieille tradition anderlusienne

Il ne faudrait toutefois pas croire de ce qui précède que les petits passeurs, transportant à dos d’homme leur charge de contrebande, étaient les seuls à alimenter les tableaux de chasse des services des douanes. Certes, les gros fraudeurs étaient moins nombreux mais ils n’en mettaient pas moins à rude épreuve la vigilance et la perspicacité des gardes des droits de Sa Majesté l’Impératrice et Reine Marie-Thérèse. Les Archives Générales du Royaume possèdent un dossier ayant trait à une importante affaire de fraude qui se passa précisément à Anderlues et dans laquelle furent impliqués un marchand du nom de Jean Conreur et son domestique, Jean Josse (1). Cette curieuse affaire, qui fit d’ailleurs grand bruit, éclata le 2 octobre 1750 « vers les cinq heure de l’après-mydy » quand, en mission de surveillance « sur la bruyer d’Anderlus », le garde Fontaine intercepta « un chariot attelé de six chevaux chargé de quattre mils livres de fere en verges » et conduit par un certain Jean Josse, «d omestique du nome Jean Conreur dudit Anderlus». Comme « ces fers venant de Marciennes, païs de Liège par charroy sur Anderlus, comté de Haynaut » n’étaient couverts par aucun acquit justifiant le paiement des droits d’entrée auxquels « ils étoient incontestablement assujettis », ce brave fonctionnaire, conscient de la belle prise qu’il venait de faire, procéda sur le champ à la saisie « des ferres, chariot et chevaux » ; mais, dès le lendemain, le sieur Jean Conreur s’étant porté caution, il relâchait le tout, sans pour autant cesser les poursuites en recouvrement des droits éludés. Pour se tirer d’affaire mais surtout pour échapper aux droits de « dix sols au cent pessant » auxquels son importation de fers était normalement soumise, Jean Conreur présenta, en cours d’enquête, un acquit à payement pour soixante deux mille livres de fer, en affirmant que le chargement contesté en constituait une partie. Il n’en était évidemment rien car ce document concernait une expédition de fers vers la France et n’avait aucune valeur pour le Comté de Hainaut. C’était bien mal juger la perspicacité du garde Fontaine et de son supérieur hiérarchique, le brigadier Gigot : ni l’un ni l’autre ne fut la dupe de cette supercherie, sachant pertinement « qu’il se faisoit fréquemment sur le païs de Liège des mélanges de fers, particulièrement à Marciennes et qu’à la faveur d’un prétendu acquit de sortie, en faisoit entrer les fers du cru du païs de Liège en Haynaut sans en payer l’entrée ». De plus, étant donné que les soixante-deux mille livres de fers faisant l’objet de l’acquit présenté par Conreur « n’étoient sujet à aucun droit pour Anderlus » et qu’ils savaient que « les marchands n’étoient pas si liberalles de payer à Sa Majesté, quinze florins et dix sols lors qu’ils avoient des expéditions gratis », nos deux fidèles serviteurs des finances impériales n’eurent pas beaucoup de mal à réaliser que le système de défense de leur interlocuteur était cousu de fil blanc. Aussi n’hésitèrent-ils pas à réclamer de leur administration provinciale la mise en accusation de Josse et de Conreur ainsi que la confiscation pure et simple des fers fraudés et de l’équipage ayant servi à leur transport. La cause paraissait entendue et pourtant, contre toute attente et à la grande stupéfaction des agents des douanes, l’Administration des Finances, en la personne du contrôleur Martinety en poste à Mons, n’estima pas devoir suivre ces propositions, sous prétexte que, « dans l’objet de soutenir les intérêts de Sa Majesté, il n’avait pas besoin de dépenser l’argent mal à propos ». Doit-on déduire de cette décision pour le moins ahurissante que certaines influences ont joué en faveur du puissant Jean Conreur ? On est tenté de le croire ! Quant au garde Fontaine, c’est tout juste s’il ne fut pas considéré comme le complice des activités douteuses du trafiquant anderlusien. Le contrôleur Martinety alla même, pour justifier sa propre attitude, jusqu’à menacer de punition pour avoir relâché sous caution les fers saisis, ce qui pouvait avoir « donné au délinquant toute aisance de les changer ». Bien curieuse façon, on en conviendra, de récompenser le zèle d’un petit fonctionnaire, dont le seul tort fut d’avoir appliqué le règlement trop à la lettre. Comprenne qui pourra !

LA FORGE ET L’ATTIRAIL DU CLOUTIER

C’est au vocabulaire local propre à la technique de l’ancienne clouterie manuelle que nous avons fait appel pour décrire aussi fidèlement que possible l’outillage d’une forge. Un vieil anderlusien, M. Firmin Hocquet, aujourd’hui âgé de 93 ans, m’a beaucoup aidé à reconstituer l’attirail d’in boutique de clôtî tel qu’il l’a encore connu, au hameau de Bouchenies, dans la forge de son père, Norbert Hocquet, dit Bêrt du Comte. Qu’il en soit remercié amicalement !

Le fourneau, « èl fournia »

Il est adossé à un mur de la forge : c’est un massif de maçonnerie plaquée d’argile, d’environ un mètre de hauteur, surmonté d’une hotte en tôle, èl tchèminéye, sous laquelle brûle le charbon, èl feu. Un tisonnier, èl picot ou èl tchaufiér, permet de dèscrayî l’ feû, c’est-à-dire d’en retirer les mâchefers ou crayas et une petite pelle plate, èl palète, sert à ramonçelzr l’ tchèrbon su l’ feû (réamonceler le charbon sur le foyer).

Le soufflet Le foyer est activé par le traditionnel soufflet en cuir, èl souflèt, suspendu à une potence en bois. Par l’avant-bûze, l’air est envoyé sous le feu par l’intermédiaire d’une pièce en fonte appelée tuyère, el tûwére ou èl feuyére. Le soufflet est actionné par une perche horizontale en bois, èl pièrce, formant levier ; la perche est attachée au soufflet par une chaîne ou une simple corde de chanvre tandis qu’à l’autre bout pend une petite corde que l’on tirait à la main pour mettre le soufflet en mouvement. Pour assurer son bon fonctionnement, le soufflet est muni d’un contrepoids, èl pwad, et d’une soupape faite d’une planchette garnie d’une peau de chat, èl tchat.

L’établi, « l’èsto »

Un vieux tronçon de chêne, in blo d’ tchin.ne, cerclé de fer à sa partie supérieure, se trouve à proximité du fourneau : c’est l’établi, (è)sto, sur lequel les clous vont être forgés. Parfois aussi, l’ èsto, consistait en un fût en pierre grossièrement taillé et cerclé comme celui en chêne. Sur l’èsto sont fixés divers appareils nécessaires au forgeage : — deux enclumes, les-inglèmes, de grandeurs différentes ; la plus petite, la place, est placée de façon à se trouver à la droite du cloutier ; l’autre, appelée étape, l’ èstape ou grosse inglème doit se trouver à sa gauche. — un ciseau, èl tranche, qui consiste en un coin d’acier tranchant, sert à détacher le clou de la verge. — la clouière, èl claviére : c’est une pièce en fer munie d’une matrice qui est placée horizontalement de façon à ce que l’extrémité de droite pose

sur le bord de la place et celle de gauche soit encastrée dans l’ èstape. Sous la clavière se trouve une lame formant ressort, èl platène ; elle est munie d’une fine tige en fer, èl djiproti, qui fera sortir le clou confectionné de la matrice.

Les outils, « les ostis » et les accessoires Ils étaient généralement façonnés par le cloutier qui les employait ; ils constituaient son « attirail » qui comprenait : — des marteaux à têtes massive, dès martias. — des estampes dans le moule desquelles se façonne la tête du clou. — des tenailles qui sont de toutes grandeurs, les t’nayes. — un tamis, ène passète, servant à débarrasser les clous des paillettes de fer résultant de la chauffe. — une pincette à ressort, èl pichète, avec laquelle le cloutier ramasse les clous tombés au cours du forgeage. — des poinçons, lès burins, utilisés pour moduler les estampes et décrasser l’intérieur des matrices. — un bac en tôle à trois pans, èl batch à clos, dans lequel tombent les clous projetés par le djipron. — un bac à charbon, èl batch au tchèrbon, et un bac à eau, èl batch à l’ iau. — une ou plusieurs balances à fléau, les bikèts, avec lesquelles on pesait les clous.

UN TRAVAIL D’UNE HABILETE EXTRAORDINAIRE. Décrire la façon de travailler des cloutiers de jadis n’est pas chose tant l’habileté et l’agilité de ces artisans étaient remarquables. C’est ainsi que, si les souvenirs combien précieux de M. Firmin Hocquet nous ont permis de reconstituer les diverses phases de la fabrication manuelle des clous dans les forges anderlusiennes, nous avouons notre incapacité à traduire dans les mots la dextérité et la rapidité dans le travail de ces gagne-petit. Il faut savoir que le fer fendu employé en clouterie était livré aux ouvriers sous forme de verges d’environ trois mètres de longueur, réunies en bottes variant de 25 à 50 kg. A Anderlues où se forgeaient surtout des clous de 8, 10 et 12 mm, les fers utilisés étaient de section carrée, la section ronde étant réservée aux clous de plus grandes dimensions.

1re opération. Elle constitue à délier une botte et d’en sectionner les verges en deux ou trois baguettes de plus ou moins un mètre.

2e opération. L’ouvrier met deux voire trois de ces baguettes à chauffer au fourneau en veillant toutefois à ne faire rougir que les deux ou trois centimètres du bout à forger.

3e opération. Une fois son bout rougi, une de ces baguettes est retirée du foyer et, sur la place ou p’tite inglème, le cloutier amorce la pointe du clou au marteau, pour l’achever aussitôt, sur l’étape ou grosse inglème.

4e opération. La pointe terminée, il pose alors la baguette sur le ciseau ou « tranchant » et d’un coup de marteau la coupe à la longueur du clou à façonner, mais en prenant la précaution de ne pas la détacher complètement de celui-ci et en tenant compte, dans l’évaluation de la longueur à couper, de l’aisance nécessaire pour la tête. D’un coup contre la place, il plie le clou de façon qu’il fasse un angle droit avec le reste de la baguette.

5e opération. Le clou est introduit verticalement dans la matrice de la clouière, la pointe en bas ; alors d’un coup sec, la baguette est détachée du clou lequel reste planté dans la matrice.

6e opération. La tête du clou est formée au marteau.

7e opération. D’un coup sec de la baguette, – tenue dans la main gauche, au cours de ces diverses opérations, – sur la platène, le clou est expulsé de la clouière par le djipron et dirigé par la main tendue du cloutier vers le bac destiné à recueillir les clous façonnés. L’ouvrier remet la baguette à réchauffer dans le foyer et recommence le cycle avec la seconde et ainsi de suite, des centaines de fois sur une journée. Pourtant, selon notre précieux informateur, certains cloutiers – et ils étaient nombreux dans ce cas – étaient si rapides et si habiles dans leur travail, qu’ils parvenaient à façonner d’affilée deux voire trois clous sur la même baguette sans devoir la réchauffer. Comme on dit, il faut le faire !

« ÈL LUNDI BROUSE »

Comme la plupart des travailleurs des autres corporations, les cloutiers – et plus tard, les chaînetiers aussi – avaient une fête bien particulière qui se situait au premier lundi suivant l’Epiphanie. Dans le jargon en l’honneur dans nos forges, on l’appelait èl lundi brousè. Ce jour-là, on netravaillait guère dans les boutiques, les cloutiers préférant faire honneur au genièvre dans les forges amies du voisinage. L’animation était grande dans certains hameaux où jusque tard dans la nuit, se répercutait la traditionnelle ritournelle : « Audjèrdû, c’est lundi brouzè, les clos qu’nos frons sront clérsèmès… ».

Willy GUERLEMENT A.G.R. Conseils des Finances n° 5020 : Mines et Minéraux n° 1946.

|

Andèrlûwe (Anderlues) - place Gouvion, corons

(in: Willy Guerlement, Anderlues au fil du temps, T1, éd. des 3 Sources, 1989)

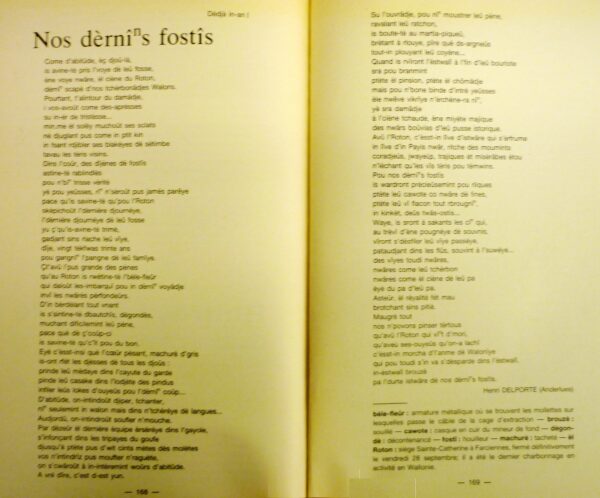

Nos dèrnîns fossetîs (Henri Delporte) (Nos derniers mineurs) (Andèrlûwe / Anderlues))

(in: MA, 1985)

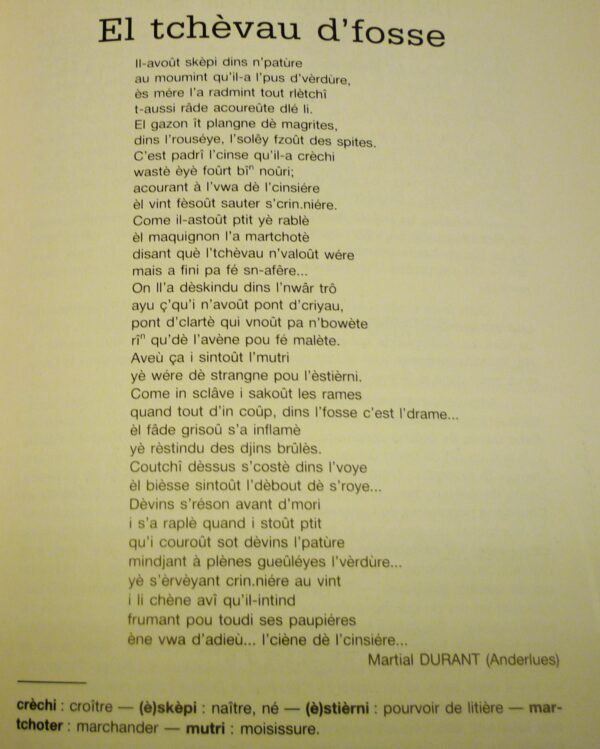

èl tchèvau d' fosse (Martial Durant) (Andèrlûwe / Anderlues) (le cheval de la mine)

(in: MA, 1986)

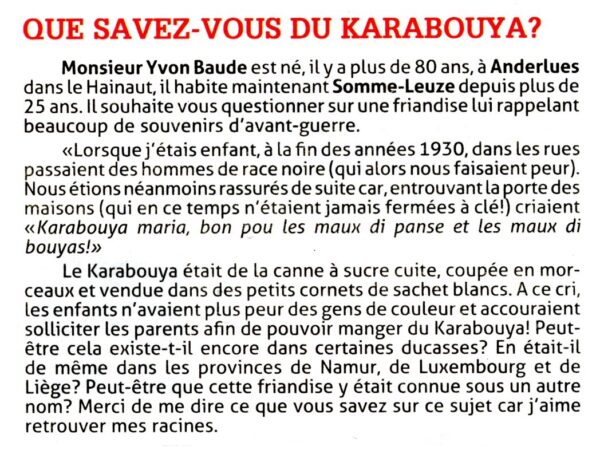

èl carabouya (Yvon Baude) (Andèrlûwe / Anderlues)

(in: AO, 26/09/2013)