ON.AYE

Onhaye

HISTWÊRE

Histoire

Bèsogne / Travail: en fait, l’histoire, réalisée grâce au labeur des habitants, face aux malheurs du passé

Histwêre d’ On.aye / Histoire d’Onhaye

1 Dèrôlemint dès dfaîts / Déroulement des faits

2 Ilustrâcions / Illustrations

3 Bèsognes dins l’ timps / Travaux autrefois

1 Dèrôlemint dès dfaîts / Déroulement des faits

Alzir, Gilbert et André Noël, Onhaye et ses environs, 1984

Leur reconnaissance s’adresse particulièrement à : Monsieur Robert Briscot de Onhaye. Monsieur et Madame Gaston Capelle de Onhaye. Monsieur et Madame Fernand Collignon de Onhaye. Madame Marie Cosme de Weillen.

Monsieur Albert Detraux dit « le Canadien » habitant maintenant Gérin.

Monsieur Joseph Dolpire de Sommière. Madame Lefèbvre, animatrice du Kinket, Weillen. Monsieur Marcel Noël, notre oncle, habitant maintenant Wépion. Madame Marcelle Noëlle- Warzée de Falaën. Monsieur et Madame Robert Noël, notre cousin sous-germain. Monsieur et Madame Constant Pirson de Onhaye. Monsieur Edgard Pochet, un parent éloigné à Onhaye ; Monsieur et Madame Désiré Pirson au Forbot à Onhaye.

(p.24) 2. Histoire détaillée d’Onhaye

Le nom d’Onhaye dérive du latin « HAI » (haie) ce qui signifie, sans doute un bois de futaies.

En 1945, Onhaye comptait 550 habitants, 160 maisons et 1.241 hectares. Son altitude est de 236 mètres au seuil de l’église. Suite à la fusion des communes en 1976, l’entité communale d’Onhaye compte environ 2.850 habitants et englobe les anciennes communes d’Onhaye, Weillen, Sommière, Serville, Falaën, Anthée et Gérin. Elle fait partie de l’arrondissement de Dînant, province de Namur.

Jusqu’à la fin du siècle dernier, on y a exploité des carrières de marbre et des excavations assez profondes au lieu-dit « Bauron » témoignent de cette activité, ainsi que des pierres de taille. En même temps, des carrières de pierre assez importantes (dont l’une à Gailaipont a appartenu à nos grands-parents paternels) alimentèrent le village et les environs pour la construction de maisons qui, à cette époque, étaient bâties en pierre à moellons. Les pierres de calcaire servaient à faire de la chaux (d’où le lieu-dit « four à chaux » à Onhaye). Comme nous le verrons plus loin, des carrières à moellons et des fours à chaux existaient en d’autres endroits de la région. Mais c’étaient surtout le sable accessoirement l’argile plastique qui étaient les matières qui engendraient le plus d’activités. Avant et après 1900, cette argile était expédiée à Aubrive (près de Givet) où elle servait au modelage des pièces de fonderie. Actuellement, une seule carrière de sable et d’argile — parmi 3 ou 4 — reste en exploitation et marque ainsi le déclin d’une activité liée à celui de la sidérurgie.

Dans une prairie, en face de la carrière de Gailaipont se trouve un avaloir dont les eaux souterraines rejoignent la grotte de Tahaut.

Hormis ces quelques ressources minières, Onhaye, comme tous les villages environnants était essentiellement un village agricole ayant un sol arable de qualité assez variable. A Onhaye, comme dans les environs, il y eut aussi une activité bien antérieure qui consistait en l’essartage c’est-à-dire le déboisement suivi du brûlage des broussailles pour permettre la culture. A l’est d’Onhaye, en direction de Dinant, on pouvait encore voir il y a quelques dizaines d’années, des cercles d’environ 10 mètres de diamètre où le brûlage du bois avait totalement changé la couleur de la terre qui était devenue noire foncée, résultant de la combustion du bois sur le sol.

(p.26) Cette opération permettait en même temps la récupération du.charbon de bois.

Mais pour conter l’histoire d’Onhaye, il nous faut remonter le fil des siècles.

La date d’origine d’Onhaye est incertaine, mais puisque son nom est déjà cité dans des actes en 814, il est à présumer que le village existait au IXe siècle, au début du règne de Louis le Débonnaire, fils de Charlemagne. A cette époque, Onhaye, de même que les villages qui nous concernent à l’ouest de la Meuse fasait partie du marquisat (devenu comté) de Namur, lui-même intégré au duché de Lothier, fief de la Basse Lotharingie. Il en était de même pour Bouvignes, mais non pas pour Dinant, laquelle appartenait à la Principauté de Liège qui couvrait la rive droite de la Meuse jusqu’à Hermeton-sur-Meuse en passant par Waulsort et Hastière-par-delà. Cette frontière créera des problèmes comme nous le verrons plus loin.

Mais tous les alentours furent habités depuis les temps primitifs. Lors des violents mouvements telluriques qui eurent lieu à l’époque tertiaire des fractures se produisirent et, dans la plus profonde d’entre elles les eaux se précipitèrent : ce fut l’origine de la Meuse qui était alors large de 4 à 10 kilomètres. A l’époque quartenaire, une cassure importante se créa et la Meuse nouvelle y força sa route. C’est à cette époque, à l’âge paléolithique moyen, soit environ 18.000 ans avant J.C. que la région fut choisie comme habitat par les hommes. À Falaën et à Furfooz furent retrouvés des débris de l’âge des Mammouths (quaternaire). Les eaux de la Meuse et de ses affluents avaient creusé à mi-côte, entre Hastière et Onhaye, sur le flanc du rocher de Tahaut, une vaste caverne facile à défendre et ouverte vers le midi. Cette grotte fut habitée et les fouilles de 1890 ont mis à jour de très nombreux et curieux vestiges de ce passé lointain.

Environ 9.000 à 10.000 ans avant J.-C., après qu’un soulèvement du sol ait fait reculer les glaciers vers leur emplacement polaire, le pays fut rapidement colonisé par les Néolithiques. Tous les coteaux qui ceinturent Hastière conservent la trace de cette colonisation, reconnaissable à l’abondance des silex taillés. Les grottes de Freyr, de Moniat, de Montfat, de Tahaut, le trou Félix, la grotte de Château Thierry, les grottes de Falaën, celles d’Hastière-Lavaux et d’Onhaye sur le flanc du vallon des Bassiniats servirent plutôt de sépultures et d’ossuaires que d’habitations.

Vers l’an 300 avant J.-C., les Belges, qui étaient des Celtes apparentés aux Gaulois, mais mêlés de sang germanique, chassés des rives de l’Elbe et du Rhin vinrent rejoindre les avant-gardes gauloises et s’établirent à leur tour dans le pays.

(p.28) Au lendemain de leur succès sur les tribus belges, vers l’an 60 avant J.-C., les Romains consolidèrent leur domination en traçant de nouvelles routes. Bavai était le centre du réseau routier de notre pays. Une importante chaussée partait en direction de Cologne et passait par Florennes, Surice, Flavion, Weillen, Chestruvin et Dinant où elle descendait la côte du Collège de Belle-Vue. Un « diverticulum » (voie secondaire) quittait la chaussée principale à Anthée et descendait à Hastière par la vallée du Feron.

Selon Monsieur l’Abbé Janus, à l’époque féodale, une ferme existait sur la terre de Porenne que nos parents ont exploitée et qui se trouve le long de la route qui va vers Lenne et près du chemin reliant Hastière à Dinant, désigné sous le nom de « chemin des bateliers ». Au bout de cette terre, il y avait une marre fongeuse, couverte d’un entrelacs de taillis et d’épais fourrés, qui maintenant a été remblayée. En labourant cette terre, nous avons découvert des pièces de monnaie et des morceaux de tuiles qui ont malheureusement été égarés en 1940.

L’Entre-Sambre et Meuse eut la bonne fortune d’échapper à la colonisation militaire. La région qui nous intéresse, loin des frontières et des camps fortifiés, ne fut pas romanisée en masse et de force, mais très lentement, par des agents isolés, commerçants ou vétérans des armées impériales.

A Onhaye (jardins de Joseph et Léon Mathieu), à Chestruvin, à Hontoir et à Falaën, on a trouvé des monnaies romaines et 4 petits cimetières belgo-romains du IIe ou IIIe siècle. A Morville, dès les premières années de l’ère chrétienne, il y avait une importante usine de fer et une immense villa ; leurs structures couvraient près de huit hectares ; il existait six hauts fourneaux et un hall qui mesurait 25 m sur 28. Morville devait être le cimetière et Serville le camp des travailleurs de la colonie qui fut détruite au IIIe siècle par les barbares. A Anthée, on a découvert également un cimetière mérovingien. Sur le territoire de Flavion, au lieu-dit « les Iliats », 313 tombes gallo-romaines, des environs de l’an 200 ont été fouillées par le Chanoine Gros-Jean. On présume aussi que le château de Montaigle a été construit dans le XIIe siècle sur les ruines ou l’emplacement d’une fortification romaine dont les restes se composent encore d’une dizaine de grandes tours, en partie renversées, reliées entre-elles par des murs également en ruine. Hastière était à la même époque le siège d’une importante tuilerie qui se trouvait entre la Meuse et le petit château de la Thylaire (tuilerie). Bouvignes était connue au VIIe siècle ; son nom dériverait de « bovinum » (métairie) où l’on faisait en grand l’élevage de bétail destiné à des établissements que les romains entretenaient dans les parages.

(p.29) Le passage de la période romaine à la période franque avait été marquée par l’invasion des Barbares qui renversa tout ce que, depuis 400 ans, les romains avaient fait en Belgique. Les Francs se convertirent et les Belges suivirent leurs mouvements. Les rois francs de la première dynastie, les Mérovingiens, allièrent le christianisme à la barbarie et à la civilisation romaine, ce qui causa la prompte décadence des souverains de la Neustrie, les rois fainéants. Mais en Austrasie, en Belgique, sur les bords de la Meuse s’élevait la race des hommes forts, les Carolingiens. Maires du palais chez les rois fainéants, ils supplantèrent bientôt ceux-ci et fondèrent la dynastie carolingienne dont l’influence chrétienne fut profonde. La Belgique se couvrit de monastères qui furent autant de foyers de lumière pour les sciences, les lettres et les beaux-arts. C’est à cette époque remarquable que parut la plus grande figure de notre histoire, Charlemagne, qui donna le type du gouvernement chrétien.

L’empire Carolingien se démembra ensuite. Notre contrée fit partie de la Lotharingie, dépendance de l’Empire d’Allemagne. Dans cette Lotharingie, de grands fiefs se rendirent pour ainsi dire indépendants, sous la suzeraineté de l’Empereur. Naquirent ainsi le marquisat (devenu comté) de Namur et la principauté — évêché de Liège, dont, au début, Onhaye dépendait respectivement au plan temporel et au plan spirituel.

Le Moyen Age était caractérisé par l’existence de quatre grandes classes de personnes :

- Le suzerain : les hauts suzerains (empereurs, rois) tel le Duc de Lotharingie et les suzerains tels le marquis puis comte de Namur et le Prince évê-que de Liège, pour ce qui concerne notre région.

- Les seigneurs ou grands propriétaires comme les seigneurs d’Onhaye, de Freyr et l’Abbé de Waulsort.

- Les bourgeois des villes : petits propriétaires, artisans, marchands.

- Les gens de la campagne ou manants, serfs, vilains, roturiers.

Ces paysans se réfugiaient sous la protection des châteaux, s’attachaient à leurs fiefs où ils trouvaient, en travaillant pour les seigneurs, logement, vêtements et nourriture.

Vers 1.040, sous le règne du vertueux Duc de Lotharingie, Gothelon, une horrible famine désola l’occident. Cependant, grâce aux libéralités des monastères et du clergé, grâce surtout à la charité compatissante de Wason, Evêque de Liège et de Poppon, Abbé de Waulsort, la région d’Onhaye souffrit moins que d’autres.

En 1265, Onhaye était alors le chef-lieu, si l’on peut dire, d’une mairie qui comprenait Onhaye, Freyr et Lenne, ces deux endroits étant qualifiés de « villettes ». On n’y dénombrait que 17 exploitations agricoles de peu d’importance et 13 maisons de « manœuvriers ». Sans en connaître la (p.30) date exacte de sa construction, nous avons appris que la plus ancienne maison de « manœuvrier » d’Onhaye est celle située au numéro 12 de la route de Philippeville où vécut notre arrière-grand-père Sylvain Noël jusqu’en 1937 et qui est habitée depuis lors par notre cousin sous-germain Monsieur Robert Noël et son épouse Aline Pirson. La seconde est située derrière le « grand Bon Dieu » au coin de la rue du Forbot. En y ajoutant les deux fermes de Froidmont (actuellement Frumont) et de la Goflette, l’ancien hôpital de Froidmont, la maison du curé et celle du vicaire, on comptait 35 feux et une population maximale de deux cents personnes. A Onhaye, il y avait deux « Cinses » que nous venons de citer. Celle de la Goflette, qui n’existe plus, mais dont l’emplacement s’appelle toujours « Al Goflette » occupait le terrain en face de l’actuelle ferme d’Aï Sicaille (voir dessin page 31). Celle de Froidmont (aujourd’hui Frumont) existe encore, mais morcelée (voir dessin page 32). Quand elle appartenait à l’abbaye de Waulsort, elle devait spécialement subvenir aux frais de l’entretien de l’hôpital de Froidmont, qui semble être la maison hospitalière où les moines accueillaient mendiants et pèlerins. Elle était située dans le quartier que l’on appelle aujourd’hui « l’Abbye » (l’abbaye) et était occupée jusqu’après la guerre 1940-1945 par Monsieur Alphonse Gil-son, fermier retraité et chantre à l’église (voir dessin page 15).

Dans la suite, il y eut aussi li cinse d’ à l’coû , située près de l’église. Ce petit quartier, avec Gailaipont, furent pratiquement les seuls épargnés dans le village en 1914 par l’artillerie allemande tirant à partir du plateau à l’est de Dinant. Ce bombardement, destiné à préparer le passage de la Meuse devait éliminer les forces françaises d’infanterie, de cavalerie et d’artillerie qui défendaient Onhaye, déjà point stratégique, comme il le fut encore en 1940, 1944 et 1945. Li cinse d’ à l’coû possède une particularité : à l’entrée, à droite est érigée au bout d’un muret une grosse pierre d’environ 3/4 de m3 ; il s’agit, en fait, d’une borne de douane, placée après l’indépendance de la Belgique donc après 1815 ou 1830, marquant la limite du droit de contrôle de la douane française. Cette limite est toujours valable maintenant. Les Onhayois avaient coutume de dire : « quand on a passé li maujone di Barvau… on-z-èst quite,dès gabelous… ! » .

De 1319 à 1322, la région est soumise à de nombreux pillages ^conséquence d’une guerre entre Adolphe de la Mark, prince-Evêque de Liège dont dépendait Dinant et Jean 1er, comte de Namur dont dépendaient Onhaye, Bouvignes et la région qui nous intéresse. Cette guerre était la suite d’une querelle entre Bouvignois et Dinantais.

Pendant la guerre de 100 ans, de 1330 à 1438, le marquisat (puis comté) de Namur, dont dépendait Onhaye jusqu’en 1485 a fait partie de l’Empire Germanique ainsi que Dinant, Bouvignes et les communes environnant (p.36)

Onhaye. Le comte de Namur avait des propriétés personnelles importantes dans la commune. Au milieu du XIVe siècle, on citait comme lui appartenant : un bois dit « en brie » sur Chestruvin, un bois dit « le sart Bol’anger » sur la taille d’Onhaye, un autre bois dit « de Vaux » et un autre dit « le Bosquet » et enfin le bois dit « Botrenfai » (aujourd’hui « bois de Tranfays ») sur Melin.

De 1384 à 1482, le comté de Namur, dont continuaient à dépendre Onhaye, Bouvignes et la région, à l’ouest et au nord-ouest d’Onhaye, est rattaché à la maison de Bourgogne, tandis que Dinant, Waulsort et Hastière-par-delà restent acquises à la principauté de Liège.

En 1466, Dinant est mise à sac et 800 Dinantais sont jetés dans la Meuse, attachés, deux à deux, dos à dos.

En 1554, ce fut l’invasion de la région par les français, en guerre contre Charles Quint. Les 4, 5 et 6 juillet, les armées de Nevers et Montmorency déferlèrent dans les vallées de la Meuse. Ces bandes mal payées et mal ravitaillées faisaient des raids sur la région. Au cours de l’un de ceux-ci, le 6 juillet, Onhaye fut pillée de fond en comble, le presbytère livré aux flammes, avec toutes les précieuses archives qu’il possédait encore. Les documents communaux et scabinaux subirent le même sort. Après l’abdication de Charles Quint en 1555, la Belgique fit partie des Pays-Bas Espagnols jusqu’en 1714. Rien n’est modifié en ce qui concerne la dépendance d’une part d’Onhaye, Bouvignes et de la région que nous couvrons du comté de Namur et d’autre part de Dinant de la Principauté de Liège.

Vers 1670, donc sous les Pays-Bas Espagnols, la commune comprenait outre le village d’Onhaye proprement dit avec Frumont et le Fonds de Foqueux, les hameaux de Chestruvin, Herlem et Melin. Ces trois hameaux ont leur petite histoire qui est méticuleusement décrite dans le livre de Monsieur l’Abbé Janus. Nous nous contenterons donc de la résumer. Chestrevin, actuellement Chestruvin (en wallon Tchestruvin) est un hameau composé de deux grosses cinses (Chestruvin : 120 hectares, Herlem : 90 hectares) et d’une maison particulière qui est comme un trait d’union entre les deux « cinses ». Le nom vient du latin Castrum (château) et d’un suffixe « vin » que Monsieur l’Abbé Janus pense devoir dériver du latin « vis-vim » (force), ce qui donnerait la traduction totale de château fort, ou aussi du latin « vanus » (vain), par innocente dérision pour cette citadelle mal située (voir dessins pages 35 et 37).

En 1505, Godefroid de Hontoir avait donné la moitié du fief (Herlem) à son fils unique Jean et l’autre moitié (Chestruvin) à sa fille unique Marie qui devint abbesse de Moustier-sur-Sambre.

La ferme de Herlem garde encore, dans sa jolie façade médiévale, des allures de petit castel costaud et fier.

(p.44) Pendant la guerre franco-autrichienne, 1790-1794, le château de Freyr fut, paraît-il, sauvé, grâce à ses verdoyants orangers taillés en boule qui sont disposés, durant la bonne saison, dans les jardins dessinés par l’architecte français Le Nôtre.

Au début du XIXe siècle, une sœur du Duc de Beaufort-Spontin, Gilda (diminutif de Hermenegylde) épousa le français Camille Mouchet Battefort de Laubespin. Son fils Théodule (1848-1935), devenu belge par option, obtint le 24 juin 1878 admission dans la noblesse du royaume et concession du titre de comte, transmissible à ses descendants. La sœur du comte Jean de Laubespin épousa le baron Bonnaert, architecte né à Cour-trai le 7 septembre 1914. C’est finalement Madame Bonnaert qui obtint le château de Freyr dans sa part d’héritage. De son côté, le comte Jean hérita notamment de bois et des fermes de Lenne.

Les anciens Onhayois se rappelleront que Monsieur Paul Servais, ancien instituteur fut régisseur des comtes de Freyr. Plusieurs fois par mois, d’un pas encore alerte malgré son âge, on le voyait partir par le chemin du bois de Freyr, descendre au château et revenir, ce qui faisait une dizaine de kilomètres de marche.

Ils se souviendront aussi de Monsieur Alexandre Roba, notre grand-père maternel, que nous appelions « parrain Zande ». Il fut chef garde-chasse de Freyr et de Melin pendant de nombreuses années entre 1918 et 1940. Par tous les temps, il partait faire ses tournées, chapeau sur la tête, fusil à l’épaule, pipe à la bouche et gibecière au dos.

Il avait l’habitude de démarrer en empruntant le petit sentier qui de l’Abbye aboutissait à la route de Philippeville, derrière la maison de la vieille Adeline. Ses fonctions l’appelaient à organiser les « battues » nombreuses et bien fréquentées. Combien de fois n’a-t-il pas rapporté des lapins sauvages qu’il dépouillait et avec lesquels on confectionnait d’excellents pâtés,

Fin du 19e siècle, comme les familles étaient importantes (cinq à huit enfants en moyenne), les besogneux étaient nombreux et les emplois assez rares : un chômage endémique régnait dans la région. Des femmes surtout allaient travailler dans les filatures des environs (Hastière, Leffe) et certains hommes (dont notre grand-père paternel Lambert Noël était) faisaient chaque semaine à vélo le trajet Onhaye-Vireux (52 km aller et retour) pour aller journellement suer, pendant 8 ou 10 heures dans les laminoirs français.

(p.63) Gérin : charmante petite bourgade qui, épargnée par la guerre 40-45, a gardé d’anciennes maisons en pierre du pays.

Au nord coule le Flavion ou Floyon qui se jette dans la Molignée près de Montaigle.

Autrefois, il y eut des forges et on y a procédé à l’extraction de l’argile. Gérin était naguère une dépendance du ban et de la terre de Waul-sort. Bailliage de Bouvignes, au XIIIe siècle, Gérin faisait partie de la mairie d’Anhée dont le comte exerçait, semble-t-il, des droits de seigneur. Jusqu’en 1575, Gérin faisait partie de la paroisse d’Onhaye.

Anthée : au nord de ce village, dont l’église est un superbe monument de style roman, coule aussi le Floyon (voir dessin page 65).

Anthée possédait une villa romaine complète, urbaine et rustique dont on a pu reconstituer les plans. Les fouilles pratiquées de 1863 à 1872 ont amené la découverte d’une quantité de débris en fer, en verre, en bronze, en ivoire, en terre cuite, etc…, des armes, des bijoux, des mosaïques, des ustensiles divers et un des lions qui ornaient l’entrée de la villa urbaine. Selon toute probabilité, cette villa constituait un des établissements les plus considérables de ce genre qui avaient été élevés sur le sol de notre pays. Les constructions occupaient un espace de 650 m sur 100 m, (p.64) soit plus de six hectares, sans compter des terrains voisins enclos de murs. Ses occupants devaient certainement entretenir de grands troupeaux de bestiaux ; la culture devait y être également très développée. Cette belle villa, qui fut si prospère, a très probablement été détruite à la fin du IIIe siècle, lors de l’invasion des barbares.

On y a aussi découvert un cimetière mérovingien.

Anthée est le village aux trois châteaux : Fontaine, entouré d’un parc de toute beauté, La Forge, devenu home de vacances pour enfants, et Ostemrée, véritable merveille d’encadrement.

Le château d’Anthée (La Forge) était une ancienne seigneurie dépendant du bailliage de Bouvignes.

A signaler enfin que du sable fut extrait à Anthée, dont dépend le charmant hameau de Miavoie, avec son château.

Morville : cette commune est proche des sources de deux rivières : le Féron qui descend se jeter dans la Meuse à Hastière et le Floyon (voir croquis Eglise page 66).

Le hameau de Morville a été détaché de la commune d’Anthée par la loi du 13 mai 1892.

A Morville se trouvaient la gare et l’entrepôt du petit tram à vapeur dont la ligne fut construite vers 1900 pour relier Dinant à Florennes (voir dessin page 67).

Comme nous le verrons plus loin, le village a beaucoup souffert en 1914 et 1940.

Rosée : était une ancienne seigneurie hautaine, dépendant du fief de Presles, lui-même sous la juridiction du bailliage de Bouvignes. Le château de Rosée s’appelait le château d’Orjo, en souvenir des anciens possesseurs de la terre de Rosée.

Ce village a aussi beaucoup souffert en 1914 et 1940.

Serville : village arrosé par le Flavion était une ancienne seigneurie hautaine dépendant du bailliage de Bouvignes. Elle fut vendue en 1668 à Don Diego Fernando de Villegas qui l’a transmise à ses descendants. En 1738, elle passa à Jean-Dominique-Augustin de Monjot, seigneur de Weillen.

Ce village comporte trois centres habités : Serville, Fter et Ostemrée et groupe encore des maisons en pierres du pays.

Comme nous le verrons au chapitre VI, Serville fut en 1914 un lieu où se déchaîna la barbarie de l’armée allemande et où furent fusillés de nombreux habitants du village et de villages voisins qui crurent y avoir trouvé refuge.

(p.68) Corenne : petit village, où l’on a découvert un cimetière gallo-romain, possédait des carrières de pierre à chaux, de silex meunier et de sable. Faisant partie du bailliage de Bouvignes, Corenne appartenait anciennement à la principauté de Liège. Nicole de Spinois, souverain-bailli, y possédait un manoir ; le comte de Namur lui racheta ses biens et les donna en fief à Walter de Corenne.

Flavion : gros village arrosé par le Floyon et dépendant autrefois du bailliage de Bou vignes. On y a découvert des vestiges architecturaux des XVIe et XVIIe siècles. On peut y voir la ferme du château, celle de Par-Delà-L’eau et du moulin. Les constructions sont généralement en pierres de calcaire .

Weillen : ce charmant petit village, où coule le Floyon et où l’on a autrefois exploité des mines de fer est, à notre avis, l’un des plus beaux de notre région. A l’écart des grand-routes, niché dans une vallée, il eut la chance d’être épargné pendant les deux guerres de 1914-1918 et 1940-1945. Il garde donc ses vieilles maisons en pierres du pays, fleuries pendant la bonne saison et bâties dans un semblant de désordre qui en fait le charme (voir dessin page 70).

Dans le fond du village, on peut découvrir ce qui reste d’une ancienne chapelle, datant du XIIe siècle environ, c’est-à-dire le chœur, qui était autrefois desservie par le curé de Sommière.

A la fin du XIIIe siècle, le comte de Namur exerçait directement ses privilèges de suzerain sur la partie de Weillen, non comprise dans la seigneurie de Flun. A la même époque, l’abbé de Waulsort partagea avec le comte, par moitié, presque tous les revenus de Weillen. Les abbés de Weillen avaient tous les droits de seigneurs fonciers et les gardèrent jusqu’à la fin du régime.

Weillen était une ancienne seigneurie qui fut vendue en 1664 à Michel Auxbrebis et dépendait du bailliage de Bouvignes.

Angélique-Henriette de Pélissonier, fille de Nicolas-François de Pélissonier, qui épousa Jean-Augustin de Monjot, écuyer, obtint de l’impératrice Marie-Thérèse un octroi l’autorisant à réunir en une seule seigneurie Weillen, Flun et Serville.

Le beau château de Weillen appartient au baron de Giey.

Flun : hameau de Weillen était une seigneurie hautaine dépendant du bailliage de Bouvignes et appartenant, vers le milieu du XIVe siècle, à Henri de Flun.

Selon l’abbé Janus, Flun était déjà citée en 1085 sous le graphisme de Fluns.

(p.72) Ftroule : il est question en 1050 d’un Ottran de Duvel de Ftruiles (Ftroulé). Ftroule a fait partie de la paroisse d’Onhaye jusqu’au 7 mars 1589, date de son rattachement à celle de Gérin. Depuis 1803, Ftroule fait partie de la nouvelle paroisse de Weillen.

Sommière : situé sur un plateau élevé, ce village, que l’on peut supposer être une « villa summaria », c’est-à-dire située sur un plateau élevé, est tout en longueur et garde de belles vieilles maisons en pierres du pays (voir dessin page 73). Il fut, en effet, épargné par la guerre de 1940, même si des combats furieux se déroulèrent dans ses environs. Son église date de 1665.

Sommière est une ancienne seigneurie hautaine, dépendant du bailliage de Bouvignes, qui fut concédée, en 1753, à Jean Dominique Auguste, baron de Monjot, qui acquit en 1753 de J.M. Flaveau le fief de Hontoir.

A Hontoir, dépendance ou hameau de Sommière, on a exploré un cimetière romain. La seigneurie hautaine de Hontoir fut concédée en 1626 à Gérard d’Oyenbrugge de Duras, époux de Catherine de Montjoie.

Falaën-Montaigle : beau village, épargné par la guerre de 1940, Falaën conserve de belles maisons anciennes en pierre et est célèbre par ses deux châteaux.

Le château-ferme du XVIIe siècle, avec son vieux pilori, se caractérise par une architecture sobre et harmonieuse (voir dessin page 74).

Les ruines du célèbre château de Montaigle, pittoresque et fantastique, sont les plus imposantes et les plus belles de la Belgique. Elle se composent d’une dizaine de tours reliées par d’épaisses murailles situées sous un plateau isolé de forme très irrégulière, au sommet d’un rocher à pic, couvert de végétation sauvage et luxuriante. Les ruisseaux du Floyon et de la Molignée baignent les pieds de la montagne rocheuse qui lui sert de base. La ruine et le paysage se conviennent merveilleusement.

Le château de Montaigle a une histoire et une légende. Voyons l’histoire. Montaigle figure dans les anciens manuscrits tantôt comme « villa », tantôt comme château-fort. La désignation de « Mont des Aigles » remonte, selon toute apparence, aux Romains qui, à l’époque de Jules César, campèrent dans ces contrées. Des objets tels que fragments de vases, épingles en bronze, tuiles, monnaies trouvés à Montaigle prouvent que ce château fut construit sur un point stratégique, successivement occupé par les Aduatiques (gaulois), les Romains et les Francs. Le camp retranché de Montaigle formait peut-être un anneau de cette chaîne qui reliait l’Hastedon, Poilvache, Furfooz et Sinsin.

Montaigle est une forteresse de la fin du XIIIe siècle, modifiée au XIVe siècle, qui relevait du comté de Namur et portait alors le nom de (p.76) « Castel de Faing ». Il s’élevait en vue de la garde du domaine des comtes de Namur. Vers 1212, Montaigle est érigé en « châtellenie » et les comtes de Namur y installent un gentilhomme du comté, à titre de bailli, haut-justicier.

La terre de Faing fut détachée de la possession des comtes de Namur en 1215 et donnée à Gilles de Berlaymont, à la condition de servir comme « homme-lige ». Vers 1288-89, un autre Gilles de Berlaimont donna, à titre de douaire à Marie Epinois, sa femme, la terre de Faing et vendit, 10 ans après, cette propriété à Guy de Flandre. La terre de Faing ou Montaigle rentra ainsi dans la possession des comtes de Namur, d’où elle était sortie depuis quatre-vingt cinq ans. Le second fils de Guy de Dampierre, seigneur de Ruchebourg, l’obtint alors en apanage.

Le château est mentionné dans une bulle du pape Clément V, datée de Carpentras, l’an 1310, qui accorde à Guy de Flandres, chevalier, le droit d’y fonder une chapelle.

Le castel, jusque-là entouré d’un simple mur d’enceinte, garni de meurtrières et de palissades fut alors, de distance en distance, appuyé par des tours et protégé par des ouvrages avancés. En même temps, on apporta dans l’aménagement de la demeure seigneuriale des modifications importantes : les logements du châtelain et de sa famille furent isolés de ceux des officiers du château, des hommes d’armes, des serviteurs. On creusa des puits, citernes et caves et on construisit des cuisines, des écuries, des magasins et des greniers spacieux destinés à enfermer les provisions en cas de siège. Une salle fut décorée pour les réceptions et les festins et des cachots furent construits. Le château devint alors une résidence magnifique, comme le XIIIe siècle en avait déjà vu construire plusieurs, pourvue de tout ce qui est nécessaire à la vie d’un seigneur vivant au milieu de son domaine, entouré d’une petite cour et d’une garnison.

Guy de Dampierre mort, « le Castel de Faing, qu’on dit Montaigle » avec toutes ses appartenances passa au fils aîné du Comte de Loos, seigneur de Chiny, qui promit de la tenir en fief et en hommage à Jean de Flandre, comte de Namur.

En 1408, on fit de grandes réparations et d’heureux embellissements au manoir de Montaigle, à l’occasion de l’arrivée de Guillaume II, comte de Namur. Jeanne de Harcourt, appelée aussi « Madame de Namur » affectionnait beaucoup ce domaine et le conserva pendant les 37 ans qu’elle survécut à son mari. Les habitants du bailliage conservèrent longtemps après sa mort en 1455, alors qu’elle était plus que centenaire, le souvenir de ses bienfaits.

Jeanne de Namur vivait encore lorsque Montaigle subit un siège terrible, à la suite duquel il fut pillé par les Liégeois et les Dinantais qui, pour se venger de Philippe le Bon, mirent le château à feu et à sac en 1431.

(p.77) Ce fut le premier coup porté à Montaigle qui, de demeure féodale, passa quelques années après au rang de forteresse bourguignonne. Au mois d’août 1465, eut lieu une nouvelle attaque des Dinantais qui, ne pouvant s’emparer du fort, brûlèrent les constructions dans la basse-cour et les maisons du bailliage. C’est le dernier rôle que joua Montaigle.

L’armée du roi Henri II, commandée par le duc de Nevers, venait de s’emparer de Bouvignes lorsqu’une des compagnies franches (qui accumulèrent tant de mines au pays de Meuse) s’avança dans le but d’attaquer et d’occuper Montaigle. C’est ce qu’ils firent, puis au moment de partir, à l’aide de tonneaux à poudre, ils firent sauter en quelques minutes cet énorme et superbe château qui comptait trois siècles et demi d’existence. Il finit ainsi, le 10 juillet 1584, comme par un formidable coup de tonnerre.

Le bailliage de Montaigle comprenait 12 villages ou localités habitées. Montaigle resta annexée aux domaines des comtes de Namur, des ducs de Bourgogne et de leurs successeurs jusqu’en 1640. Il fut alors remis en engagère par le roi Philippe IV d’Espagne à Messire Jean Polchet, président du conseil de Namur, d’où cette terre passa dans la famille de Coppin de Beaussaint. C’est ainsi que Catherine, Josèphe, Cécile de Cassai épousa Louis-Joseph de Coppin de Beausaint et devint dame de Falaën en 1755. Si l’on n’est pas obligé d’admettre, avec sa fable, que les quatre fils Aymon y élevèrent leur asile, on peut pourtant retenir de ces récits basés sur un fond de tradition, que les premiers temps de la féodalité y virent s’élever une forteresse.

Le massif rocheux sur lequel fut construite cette vieille forteresse a été habité par l’homme depuis les premiers siècles de notre ère. Il servit, paraît-il, de refuge à des familles belgo-romaines lors de l’invasion des Barbares au IIIe siècle. L’histoire rapporte qu’au IVe siècle, un chef franc vint également s’y établir. On a trouvé, au sommet du rocher, des antiquités romaines et franques, surtout des monnaies du Bas-Empire.

A quelques minutes de là, en remontant le Floyon, on découvre un important massif rocheux : c’est la célèbre station préhistorique de Montaigle, formée de plusieurs cavernes qui s’ouvrent dans les flancs des rocs calcaires : le Trou de l’Erable, les Trous du Sureau, du Chêne et du Lierre et enfin le Trou Philippe. Sur les alluvions de ces grottes, on a trouvé de nombreux débris de l’âge du mammouth, des silex taillés, etc… prouvant la présence de l’homme primitif. Ces peuplades, qui avaient des traits communs avec les indigènes de la vallée de la Lesse, à l’époque quaternaire, forment le type appelé mongoloïde.

Haut-le-Wastia :

Située sur une colline dominant la vallée de la Meuse et de la Molignée, cette commune baignée par le Flavion et la Molignée, a connu des (p.78) exploitations de terre plastique, de pierre de calcaire et de fours à chaux. Lors de la construction de l’église en 1893, on y a mis à jour un cimetière gallo-romain, ainsi qu’un colombarium qui n’a pas été conservé. Au début du XVIIe siècle, le village, qui se dénommait alors Haut-le-Wasteau, dépendait de la mairie d’Année et comprenait trois fermes. Ce n’était qu’un modeste hameau, dont les habitants, au spirituel, ressortis-saient de la paroisse de Senenne et, au temporel, formaient une même communauté avec les habitants de Salet.

Ce n’est qu’au XVIIIe siècle que Haut-le-Wastia semble avoir pris une certaine importance.

Salet et Haut-le-Wastia formaient une seigneurie hautaine qui dépendait du bailliage de Montaigle.

Comme nous le verrons plus loin, les habitants et le village ont souffert en 1914 ; en 1940, Haut-le-Wastia fut le témoin de batailles sévères que commémore un monument, en haut du village.

Warnant-Moulin :

Le village de Warnant, qui domine la Molignée, possédait autrefois des carrières de marbre noir, une distillerie agricole et une meunerie.

Au Moulin de Warnant existait, jusqu’il y a quelques années, un laminoir et une tréfilerie de cuivre rouge et de laiton, ainsi qu’une fabrique de chaudrons en laiton.

La force motrice était obtenue par un bras de la Molignée qui actionnait une roue à aubes, laquelle distribuait l’énergie aux diverses machines. Cette usine est maintenant abandonnée et a été transformée en musée industriel (voir dessin page 56).

Le célèbre Monastère du Moulin fut fondé en 1231 par les filles de l’ordre des Citeaux. Il est maintenant transformé en ferme.

Warnant-Moulin était autrefois le siège d’une seigneurie hautaine, dépendant du bailliage de Montaigle.

Sosoye :

Dans ce village, arrosé par le ruisseau de Stave, on a exploité, autrefois, du minerai de fer et des carrières de marbre et de granit et on a procédé au sciage et au polissage de ces deux minerais.

Sosoye était autrefois une dépendance de la terre de Brogne, plus communément appelée Saint-Gérard. Il y avait une privauté, érigée en 1206, par Reniée, Chevalier et Seigneur de Bioul.

(p.308) Le tirage au sort

Vers la fin du 19e siècle, le tirage au sort était encore en vigueur dans notre pays. Tous les jeunes gens de l’année espéraient tirer un bon numéro. Mais hélas, il n’y en avait pas pour tous, d’autant plus que certains d’entre eux en étaient exemptés parce que leurs parents fortunés pouvaient payer un remplacement pour 1.200 francs, ce qui à l’époque était une somme considérable ! Toutes les mamans pieuses de l’époque faisaient des neuvaines, soit à la Sainte Vierge, à Sainte Rita ou à Saint Antoine et promettaient des cierges.

Le jour du tirage, les jeunes gens se rassemblaient sur la place du village (« le bâti ») où les attendait le bourgmestre pour les conduire, ainsi que parents et amis, vers la ville au son des tambours et des trompettes.

Bien souvent, selon de vieilles croyances de sorcellerie, ils mettaient dans leur poche un morceau de tissu noir ou encore portaient sur le corps un voile de vierge ou de nouveau-né.

Suivant les années et les cantons, il en fallait aux environs de 140. S’il y avait 600 inscrits, les 140 premiers numéros partaient et les autres étaient dehors, comme on disait alors.

Tout le monde attendait anxieusement la sortie des jeunes gens et il y avait un mélange de joie pour les uns et de peine pour les autres.

A la fin de la journée, le groupe se reformait et les gagnants payaient la tournée aux perdants dans tous les cafés du village. Cela se terminait aux petites heures.

La coutume voulait aussi que l’on inscrivit avec une craie et en grand le bon numéro sur la grande glace de la salle à manger (la propre pièce comme on disait alors). Bien souvent, la fête durait deux ou trois jours.

(p.305) La guerre 1914-1918

Les gens d’Onhaye ont eu la chance d’avoir le village de Weillen parce que beaucoup d’entre eux y ont trouvé refuge ou y ont transité. A la guerre de 1914, mon oncle, ma tante, la sœur du Curé, les religieuses, la demoiselle du château, Charles Crucifix, le vieux Laloux et sa femme étaient dans une cave du château.

Charles Crucifix avait déjà une petite fille qui est Marie Dogot. L’enfant pleurait pour avoir à boire ; les vaches meuglaient. Charles dit : « Dji vôreu bin alè moude mès vatches maîs dji n’ waserè », Mais mon oncle répondit : « Dji n’ sé moude, maîs dj’ vou alè avou vos », et les voilà partis tous les deux chercher du ravitaillement. Lorsqu’ils sont revenus, devant la maison d’Eugène Béguin, ils ont rencontré un homme de Dinant : Camille Monin, qui tenait un Delhaize à Dinant. Celui-ci dit : « Dji m’ vin rèfujier vêci parce qui dj’ a quité l’ bouchon d’ à l’ copète, on mèteut l’ feu à l’ dêrène maujon d’ On.aye.» (la dernière maison avant Weillen).

« Dji vôreu bin alè mon l’ Curè, djè l’ conè bin ». Mon oncle répondit : « Vos n’ trouveroz o pèrson.ne èmon l’ Curè ». Sa sœur était dans la cave et le Curé était à Falaën. Il s’était déguisé en garçon de café et il servait les Allemands. Alors, arrivent des soldats allemands ; ceux-ci disent : « Halte ! », pour la troisième fois. Mais c’était la première fois. Mon oncle se saisit des deux pains de Charles Crucifix en supposant que les Allemands voulaient prendre ce qu’ils avaient. Mais ils voulaient aussi garder les hommes. « Vous allez visiter le village de Weillen avec nous et si on tire sur nous, vous serez fusillés » dirent les Allemands. L’oncle réplique : « Ici, on ne sait pas ce qu’on doit faire, c’est la guerre, vous pourriez éventuellement trouver des gens dans les caves. » Mais les Allemands répondirent : « Nous ne voulons pas des gens dans les caves car nous pouvons croire que c’est pour nous faire du mal ». Et mon oncle a diverti les soldats en tapant sur les tonneaux dans la cave à vin et ensuite les autres sont partis.

Lorsque le lieutenant allemand a appréhendé mon oncle, il lui a demandé sa profession et lui a posé quelques questions afin de savoir s’il ne mentait pas. Ensuite, ils ont visité le village.

Mon oncle dit : « Vous trouverez peut-être des armes parce que dans ce village, nous faisons la chasse aux bêtes fauves ; les gens vont à la chasse, mais ce ne sont sûrement pas des armes pour la guerre. »

Lorsqu’ils ont abouti au château, les soldats arrivaient avec des fusils, des cartouches, etc… Quand ils eurent fini leur tournée, ils avaient ramassé des vivres pour l’armée. Camille Monin était avec les soldats.

/Bataille d’Onhaye – 1914/

(p.104) Parmi les habitants qui restèrent au village, une quinzaine, figuraient nos grand’oncle et tante Emile Frérotte et Caroline Dujardin « d’ à l’ Coû », ainsi que leur petite fille Séraphine, fille de Paul Frérotte qui était au Canada (nous en reparlerons au chapitre suivant).

Dans ses souvenirs, notre oncle Marcel Noël, après avoir mentionné que de Gaulle fut blessé dans les combats d’Onhaye, raconte qu’au retour de Soulme, le haut du village fumait encore.

En plus de son incendie, Onhaye paya en plus un lourd tribut aux atrocités allemandes. Monsieur l’abbé Ambroise, curé du village, fut fusillé le 25 août à Surice, en même temps que les curés d’Anthée et de Surice, ainsi que Monsieur l’abbé Gaspar, préfet du collège N.D. de Belle-vue à Binant. Malheureusement, Onhaye comptait d’autres victimes : Charles Laret, 30 ans, époux de Laure Roba, sœur de notre « parrain Zande », après avoir fui, entra au village le 25 août pour se rendre compte de l’état de sa maison. Notre grand-mère Juliette Frérotte et Ida François le virent passer près de Gérin dans un état lamentable, poursuivi par les Allemands. Le malheureux, qui allait à la mort, eut encore le temps de crier à ces deux dames : « Je vais être fusillé. Prévenez ma femme. Ayez soin de mes enfants. » Jamais on ne retrouva sa trace dans les fouilles. La petite Léa Collignon, 6 ans 1/2, Joséphine Fastrez, veuve Merveille, Albert Lenglet, Cyrille Colot, Adolphe Pochet et Adelin Frérotte, 59 ans, frère de notre marraine Juliette, perdirent également la vie.

Joseph Frérotte, autre frère de notre grand-mère Juliette, était mobilisé et fut tué pendant la guerre-. Les autres anciens combattants d’Onhaye en 1914-1918 furent : Henry Collignon, aveugle et grand invalide, mort le 24 décembre 1929 à l’âge de 37 ans, Ernest Adam, Florimond François, Léon François, Désiré Scailteur, le Baron Léon de Potesta, Joseph Mazy, Joseph Ladouce, Joseph Bosquée et Albert Martin, mort à l’hôpital au Mans pendant la guerre.

En 1918, outre la plaque « Mangin » de la chapelle Bon Air, Onhaye installa pieusement un mémorial, au chevet de l’église, pour les victimes civiles de la guerre. Les Allemands firent éclater cette plaque en 1940. Ce mémorial, rassemblant toutes les victimes des guerres 1914-18 et 1940-45, a été reconstruit dans le mur de l’école des garçons. Le grillage du bas en fer forgé est l’œuvre de notre petit cousin Robert Noël (voir dessin page 106).

Le cimetière militaire d’Onhaye recueillit les corps de 150 Français et 270 Allemands. Par la suite, les Français furent ramenés en France tandis que le cimetière militaire allemand au Forbot — qui n’existe plus — rassembla tous les Allemands tombés dans la région. Bien qu’ennemi, c’était un beau cimetière bien entretenu d’où on jouissait d’une vue remarquable (p.108) sur le sud du village et les collines de l’autre côté de la Meuse.

Notre oncle aîné, Gustave Noël, fut un des premiers résistants de la région, après avoir terminé ses humanités au collège N.D. de Bellevue à Dinant. Alors que les Allemands occupaient le pays, il aperçut une charrette allemande s’approchant de la maison familiale paternelle à Gailai-pont. Pressentant le danger, il envoya son frère Désiré, notre père, avertir d’urgence un de ses amis, résistant à Dinant. Notre oncle Gustave fut déporté comme prisonnier politique en Allemagne. La course de notre père Désiré vers Dinant, à travers champs et bois, fut plus rapide que la charrette allemande qui emportait l’oncle Gustave et son ami put s’échapper. Gustave Noël, dont la santé fut affectée par son séjour en Allemagne, entra, après son retour de captivité, au greffe du tribunal de Dinant et y termina sa carrière comme greffier en chef.

En 1916, le 4 décembre, du collège N.D. de Bellevue, eut lieu le départ lamentable de pauvres déportés en Allemagne. Vingt-quatre hommes d’Onhaye y figuraient dont Monsieur l’abbé Janus cite les noms dans son livre à la page 172. Tous sont connus des Onhayois et plusieurs nous sont apparentés de près ou de loin : Albert Collignon, les Colot, Albert Detraux, Liévin Frérotte, Joseph Noël. Tous revinrent la santé ébranlée.

- L’avance allemande dans l’Entre-Sambre et Meuse et la cruauté teutonne dans la plupart des villages.

Surice et Romedenne.

Continuant sur sa lancée, après la prise de Onhaye et suivant les Français dans leur retraite, le XIXe Corps se signale encore par un drame inique dans ces deux villages. Après un court combat avec l’arrière-garde de la 1ère division française (1er régiment d’infanterie), les Allemands décidèrent l’incendie de ces deux villages et le massacre général des hommes. A Surice, 130 maisons furent détruites sur 138 et à Romedenne, 119 sur 198.

A Surice, 69 personnes furent massacrées : 36 du village même et 33 de l’étranger. Parmi ceux-ci figuraient 6 habitants d’Onhaye, que nous avons cités plus haut, ainsi que des civils de Gérin, Anthée et Miavoie.

Ce cruel XIXe Corps continua alors sa route vers le sud-ouest par Romerée pour atteindre la frontière française par Mazée, Vierves, Oignies, Le Mesnil et Treignes.

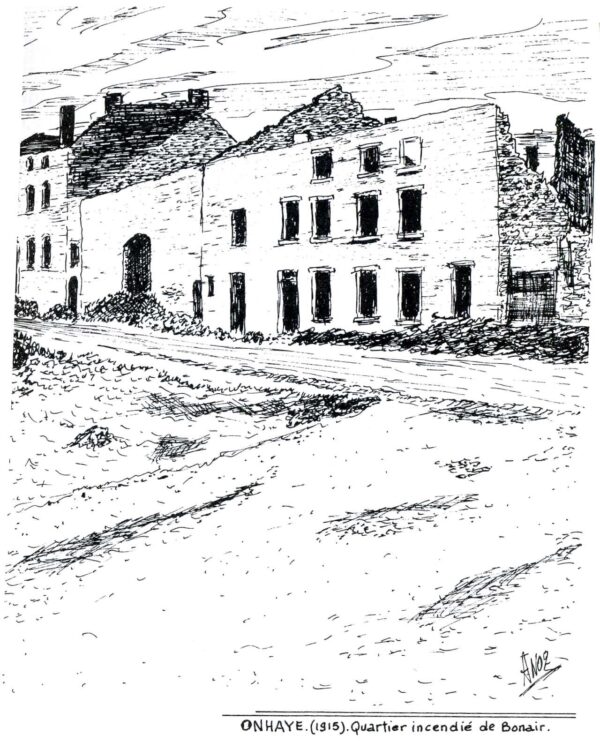

(p.112) 7. La reconstruction d’Onhaye

Rentrés de leur courte évacuation, les habitants d’Onhaye trouvèrent leur beau village dévasté et les ruines encore fumantes de 2/3 des maisons. C’était l’été, maigre consolation ! Ils se débrouillèrent immédiatement pour trouver un logement provisoire chez des amis ou parents du bas du village qui avaient été épargnés et pour se construire des abris, aussi provisoires, dans les ruines de leur maison. Et puis, ils s’activèrent à la reconstruction à laquelle participèrent notamment des groupes de compagnons-maçons dont l’un était constitué des Frérotte, parents de notre famille : Camille, Désiré et Auguste, Dujardin et Edgard Pochet.

Selon ce que nous avons pu reconstituer, c’est le groupe de Camille, Désiré et Auguste Dujardin, qui s’occupa de la reconstruction de notre maison familiale à PAbbye, aidé par parrain Zande. Mais des sociétés y participèrent également, en appliquant, avant la lettre, une sorte de plan d’urbanisme. C’est ainsi que les maisons de Bon Air, au sud de la

(p.113) grand’route, furent rebâties en alignement et en retrait de la route, alors qu’auparavant, elles avaient été construites de guinguois.

En 1916 ou 1917, la reconstruction étant presque terminée, les Allemands firent placer l’électricité dans le village. Participa à cette opération l’oncle Henry Michel qui épousa notre tante Maria Noël, qu’il connut à cette occasion. Ils habitèrent un moment à Bon Air.

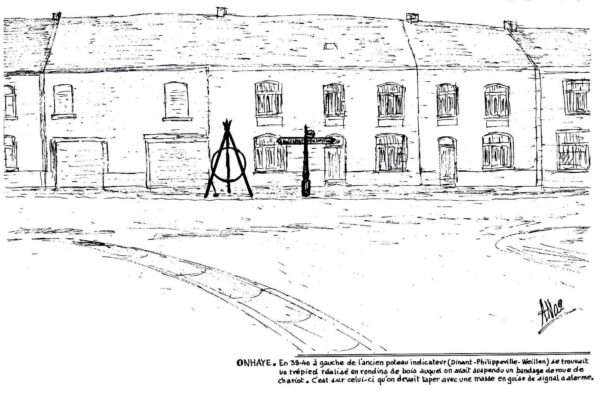

La vie avait donc repris à Onhaye, en attendant la fin de la guerre qui approchait. Onhaye, pays de cultures, ne connut pas la disette qui régnait dans les villes et dans certains coins du pays. Notre oncle Marcel se souvient que les Allemands avaient à l’époque aménagé un champ de tir dans les campagnes de Lenne où certaines de leurs unités venaient, à tour de rôle, s’exercer. « Je revois encore, dit-il, ces fameux tonneaux accrochés à des poteaux qui, suivant leur position, permettaient ou non de s’approcher de la zone de tir. »

Le 11 novembre 1918, jour de l’Armistice signé dans le fameux wagon de Rethondes près de Compiègne (qui reservira à Hitler le 22 juin 1940), les armées alliées qui, dans ce secteur, étaient représentées par l’armée anglaise, avaient atteint une ligne qui allait de Mons à Rocroi, soit à une distance à vol d’oiseau d’environ 40 kms à l’ouest d’Onhaye. Le village fut ainsi libéré dans la joie et les festivités d’une paix retrouvée.

Ce furent tout d’abord des Anglais qui stationnèrent à Onhaye. Des souvenirs paternels rappellent que, dans les prairies en contrebas de l’église, ils s’entraînaient à un jeu étrange et inconnu alors des habitants d’Onhaye : le rugby. Ils furent bientôt remplacés par des Australiens et des Néo-Zélandais de l’A.N.Z.A.C. (Australian-New Zealand Army Corps — Corps d’Armée Australien et Néo-Zélandais).

Sortant du cadre d’Onhaye, il faut croire que les Australiens plaisaient aux jeunes filles belges et vice-versa. Certains Australiens épousèrent des jeunes filles belges et restèrent en Belgique ou s’en retournèrent avec leur dulcinée dans leur beau pays. Au cours d’un de ses voyages professionnels en Australie et en Nouvelle-Zélande, Alzir eut l’occasion de parler avec des « Vieux » du Corps ANZAC. Dans leur anglais particulier, émaillé d’une quantité de jurons typiques, ils avaient tous tant de plaisir à se rappeler les moments heureux qu’ils vécurent en Belgique après la guerre 1914-1918… Surtout s’ils avaient « écluse » quelques « chopes »…

Avant de clore ce chapitre, les anciens Onhayois accepteront, pensons-nous, de rappeler des souvenirs qu’ils ont. Avant l’offensive finale, qui devait les déloger, les Allemands avaient évacué vers l’arrière les Français qui habitaient à proximité du front. Une dizaine de villages belges, dont Onhaye, durent en héberger.

/ Deuxième Guerre mondiale /

(p.255) Monsieur le Curé René Janus : un grand résistant

Notre curé, l’abbé René Janus, était, on le sait, un des premiers grands résistants de Belgique ; un résistant rempli d’audace et ayant des amis à tous les niveaux.

Un jour de septembre 1943, accompagné de sa fidèle gouvernante Angèle, il se rendit à Florennes par le vieux tram à vapeur à l’arrêt de l’Abbye. Ils étaient habillés en paysans, mieux en mendiants, et heureusement quelques personnes aperçurent ce subterfuge.

André se trouvait aussi à l’arrêt du tram et pendant l/10e de seconde, leurs regards se croisèrent. Notre curé s’était bien douté alors qu’ils avaient été reconnus. Mais peu importe.

Ils prirent donc le tram le matin vers 9 heures et montèrent vers Florennes, sa base et sans doute les alentours, (voir croquis du tram page 258)

L’abbé Janus était un dessinateur hors du commun ; il suffit pour s’en rendre compte de feuilleter son livre « Vieilles histoires d’un village », édité en 1945, où les dessins et croquis sont d’une grande exactitude. Sans aucun doute a-t-il mis ses talents d’artiste à profit pour accoucher sur papier les plans des installations de la base de Florennes. En effet, deux jours plus tard, il avait transcrit sur papier de soie les schémas et ceux-ci furent placés dans des cylindres minuscules et attachés à une patte d’un pigeon voyageur. Le pigeon fut lâché par le personnel d’Onhaye occupé à l’extraction du sable et de l’argile dans la sablière sur la route de Weillen.

Les plans arrivèrent certainement à Londres puisque, à partir de ce moment, Florennes fut bombardé et mitraillé par des chasseurs-bombardiers solitaires.

(p.256) Le jour de Pâques 1944, une armada de Forteresses Volantes passa sur Florennes et déversa sa cargaison de bombes sur le terrain d’aviation et sur les environs immédiats. Les réservoirs de carburant, se trouvant à l’Ouest des pistes, furent touchés et une fumée noirâtre passa au-dessus d’Onhaye cachant pendant quelques heures le soleil resplendissant.

Il était exactement 10 h. du matin car nous nous rendions à la Grand’Messe de Pâques. Ce jour-là, la seule cloche qui restait dans le clocher sonna à toute volée plus longtemps que d’habitude.

Note annexe. C’est pendant la guerre que, en tout cas dans notre région, les Allemands nous apprirent les coutumes du sapin de Noël et du réveillon. Nous nous rappelons que, dans le café, où se trouve actuellement la Maison Communale, les Allemands, stationnés à Onhaye, festoyaient à côté d’un sapin illuminé et chantaient des chants de Noël. « StilleNacht, heilige Nacht » etc… (Douce nuit, Sainte nuit)

L’émetteur radio du « Bois des Allemands »

Afin de guider les chasseurs de nuit de Florennes, les Allemands construisirent, début 44, un poste émetteur au lieu-dit « Bois des Allemands » sur le Tienne aux Crayeux (voir plan page 257). Cette construction fut réalisée par une équipe de Polonais de l’Organisation Todt et de Flamands sous la garde de quelques soldats, d’un sous-officier et d’un officier.

Il fallut réaliser les fondations du bâtiment et une nouvelle assise pour la voie d’accès. Les pierres venaient de la Roche Collin au Fond de Foqueux. Elles étaient débitées par une équipe de Wallons et transportées sur trois ou quatre wagons plats tirés par la vieille locomotive à vapeur.

Le personnel des vicinaux avait construit une voie de garage le long des rochers et une autre au Casino à Onhaye pour permettre le chargement et le déchargement des blocs de pierre sans perturber la marche normale de la ligne Dinant-Florennes.

Les fermiers et cultivateurs d’Onhaye se rendaient par groupe de quatre à cinq attelages avec un tombereau tiré par deux chevaux. Ils étaient réquisitionnés par l’occupant et recevaient cet ordre des mains du garde-champêtre. Le travail consistait à charger sur les tombereaux, au Casino, quelques grosses pierres (le minimum pour ralentir la construction) et à les acheminer par le Forbot au Tienne des Crayeux, afin de consolider le chemin du Bois de Freyr et de préparer le raccordement à l’émetteur.

(p.308) La déportation de Madame del Marmol et de Monsieur Joseph Dolpire de Sommière

Nous avons rencontré Monsieur Dolpire qui a évoqué les circonstances de leur arrestation, la fin tragique de la Baronne del Marmol ainsi que sa propre déportation. Voici ce récit.

Pendant la guerre, l’A.S. (l’armée secrète) s’est installée au château des del Marmol sous les ordres du colonel Lafontaine et du lieutenant Tillieux.

(p.310) Les delMarmol et moi-même avons été dénoncés par la bande des Machureaux de Bouvignes. A la libération, ceux-ci ont été fusillés par des résistants à Maredret.

Bien que j’aie été arrêté deux mois après Madame del Marmol, nous avons été déportés en même temps. La baronne del Marmol & été internée et brûlée au camp de Belzig. Pour lui rendre hommage, un monument qui la représente a été érigé, entouré d’arbres, au coin de la route qui relie le château-ferme de Hontoir à celle qui va de Sommière à Haut-le-Wastia. Deux inscriptions y figurent en bas, à gauche et à droite.

« En souvenir de Madame Jean del Marmol, née Marie-Louise Lippens, qui aimait cette plaine. Elle mourut martyre au camp de Belzig (Allemagne), le 8 septembre 1944 ».

Quant à moi, j’ai été arrêté par erreur car je ne faisais pas de résistance. Je suis d’abord resté trois jours à la prison de Namur et ensuite, dans un wagon à bestiaux, je suis parti en train pour mon premier camp : Buchenwald. De là, j’ai été transféré au camp de Blankenburg où j’ai eu un flegmon pour lequel les Allemands m’ont envoyé à l’hôpital de Dora. Après ma guérison, j’ai été affecté au camp de Dora où se trouvaient des prisonniers politiques de beaucoup de nations. J’y ai subi de mauvais traitements mais c’est surtout le dur travail et la faim qui nous tuaient. En effet, je faisais partie des équipes chargées de creuser dans la pierre et d’élargir le tunnel qui conduisait au fameux atelier enterré où les Allemands construisaient les VI et V2. Il fallait pousser les wagonnets dans lesquels on entassait les blocs de pierre. Il nous était défendu de pénétrer dans cet atelier qui, peu avant la fin de la guerre, fut bombardé par les alliés et complètement démoli.

Nous allions au chantier et nous en revenions à pied. J’ai malheureusement perdu ma tenue de bagnard mais je me souviens de mon numéro de matricule : 750.128.

Je suis revenu en mai 1945 en camion avec des Américains et je suis ainsi rentré à Sommière le premier avant les prisonniers de guerre. J’ai été vite rétabli. Je crois que ce sont les Machureaux de Bouvignes qui m’ont dénoncé et je pense qu’ils ont été fusillés par la résistance à Maredret. Mais je veux oublier tout cela.

(p.271) LA LIBERATION

Le 6 septembre 1944 vers 9 heures du matin, Alzir se trouvait dans la petite chambre à l’arrière, quand il aperçut, arrivant sur la crête de la route de Weillen, un engin qu’il identifia immédiatement : c’était une « Jeep » américaine (voir dessin). D’une foulée rapide, il courut à sa rencontre et arriva en même temps qu’elle au carrefour de la Nouvelle route de Weillen rejoignant le Four à Chaux. La Jeep était munie à l’avant d’un pieu métallique vertical destiné à la protection contre les fils barbelés et, en plus du conducteur, il y avait un mitrailleur assis derrière une mitrailleuse de calibre « point 5 » (25 mm) (voir dessin page 272). Un jeune homme de Serville était assis sur le capot et servait de guide. D’autres Jeeps arrivèrent en même temps que Gilbert et André et d’autres garçons et filles, qui avaient eu le temps de cueillir des fleurs pour accueillir les premiers Américains parvenus à Onhaye. Peu après, nous apprîmes que ces premiers engins libérateurs arrivés en haut de la Côte Saint-Médard à Dinant furent détruits par des obus tirés par des canons placés par les Allemands à la Citadelle, (voir dessin page 273)

C’étaient les éclaireurs d’une avant-garde d’une division blindée faisant partie du Corps commandé par le Général Hodges.

Retour à Bon Air où arriva le gros de l’avant-garde venant de la route de Philippeville : estafettes sur les grosses motos Harley-Davidson, jeeps et transporteurs blindés de troupe. Les premières cigarettes américaines furent distribuées par nos libérateurs, charmants garçons, calmes et mâchant du chewing-gum. Seul au village à parler anglais, Alzir faisait l’interprète. Des Américains d’un transporteur blindé, carte militaire déployée, lui demandèrent comment gagner rapidement les hauteurs de la Meuse, du côté de Waulsort.

(p.274)

En fait, les Américains étaient bloqués et ils restèrent trois jours sur le plateau d’Onhaye devant l’obstacle naturel que forme la Meuse et qu’une arrière-garde ennemie surveillait.

Quelqu’un vint trouver Alzir comme messager de Madame Scailteur-Bouchât qui souhaitait le voir d’urgence, car son mari était très malade. Alzir y alla tout de suite et Madame Scailteur lui demanda de trouver immédiatement un médecin soit chez les Américains, soit à Anthée où elle en connaissait un. Retour à Bon Air où Alzir alla trouver un officier américain et lui exposa le problème. Pas de médecin dans cette unité d’avant-garde. Que faire ? Une jeep avec un chauffeur pour aller jusqu’à Anthée ? O.K. Et nous voilà partis « pleins tubes » chercher le médecin et l’amener chez Monsieur Scailteur. Le chauffeur devra encore reconduire le médecin par la route qui pouvait être surveillée par l’ennemi.

A la nuit tombante, débarquèrent de camions à Bon Air des fantassins, la figure barbouillée de cirage noir. Contrairement aux Allemands qui étaient chaussés de bottes cloutées, les Américains avaient aux pieds des chaussures à haute tige à lacets avec des semelles de caoutchouc. On ne les entendait pas marcher. A pied, ils descendirent vers Dinant occuper les maisons de la rive gauche. Sans doute, la même opération eut-elle lieu à Anthée pour descendre vers Hastière.

Le lendemain 7 septembre, des blindés américains arrivèrent à Onhaye : des Sherman (voir dessin page 275) qui allèrent se poster derrière la longue haie arborée au nord du Bois de Faux. Dans les prairies descendant vers Weillen, les Américains montèrent une vaste tente avec tables et bancs qui servait de cantine et où il nous arriva d’aller quémander une tasse de café ou de chocolat, du corned-beef et bien sûr des cigarettes. Un char dépanneur était camouflé dans une petite clairière à l’entrée du Bois de la Haute Cornue, de l’autre côté de la route. Les équipages profitèrent d’une courte accalmie pour changer de linge de corps, de chaussettes. Tout ce qui était sale était tout simplement laissé sur place. Ils procédèrent aussi à des réparations. D’autres blindés remplissaient le Bois de Faux et, portant un panier d’œufs, nous allions procéder à des trocs contre des cigarettes.

Si le 6, jour de la libération, la seule cloche restante battit à toute volée, le lendemain 7 septembre, Monsieur l’abbé Janus célébra une Messe d’Action de Grâce avec TeDeum. Paul Dujardin était aux orgues et les résistants armés — Alzir n’avait pas d’arme — se trouvaient dans le chœur en deux rangs. Lorsque le Te Deum fut chanté, il y eut un « Présentez… armes » commandé par Monsieur J. Hayot. La cérémonie se termina par la Brabançonne et l’Hymne National Américain joués par Paul Dujardin.

2 Ilustrâcions / Illustrations

(coll. Christine Delobbe)

(dèssin / dessin: André Noël)

(in: Anthée au fil du temps, s.d.)

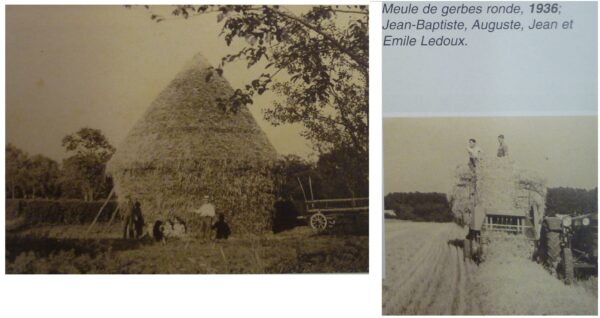

3 Bèsognes dins l’ timps / Travaux autrefois

Alzir, Gilbert et André Noël, Onhaye et ses environs, 1984

US ET COUTUMES D’AUTREFOIS

« Li fauve dès panis » : on ramenait des « côres » et dans l’écorce de ces morceaux de bois, on taillait des « chaurds » dont on faisait des petites (p.304) baguettes de la longueur du panier que l’on voulait faire. On mouillait ensuite ces baguettes et puis on les tressait pour faire des « panis tchantchès ».

Ceux qui étaient faits en osier et qui avaient la forme d’un seau s’appelaient des « panis d’méy-sètîs » (paniers demi-settiers). Le settier était une ancienne mesure. Tout se mesurait à l’aide d’un panier. Il y en avait de toutes les catégories.

Les gens faisaient de l’argent avec tout ; ils allaient aux noisettes et lorsqu’ils se rendaient au marché à Dînant, ils mesuraient les noisettes avec un petit panier. Avec les baguettes, on confectionnait des « haches » (hacher) que l’on mettait à sécher sur la cheminée ou sur la plate-buse et qui servaient à allumer « s’ pupe à l’ chîje ».

A Weillen, au château, le Baron de Giey avait engagé une personne de Bioul pour faire les « panis » et pour réparer les mannes. C’était Noé de Bioul, « Noyé d’ Biou ». Il a fait plusieurs fois le trajet de Jérusalem à pied. Il avait établi son atelier dans une espèce de grotte, la grotte du château.

Par la suite, les paniers étaient confectionnés par les gens du village ainsi que les « ponettes » destinées aux poules et les « rèsplots », espèces de mannes qui avaient deux poignées. Les gens les utilisaient « po-z-aler à l’ rimouye ».

Le marché de Dinant : avant que ne soit construit vers 1900 le tram à vapeur, reliant Dinant à Florennes, les gens de Weillen se rendaient au marché de Dinant à pied. Ils partaient par la chapelle des marronniers. Ils suivaient la chaussée romaine qui passe derrière le presbytère de Weillen en venant de Flavion et aboutissait au Collège de Belle-Vue où l’on peut encore voir des bornes de la chaussée romaine. Cela faisait 14 kms à pied, aller et retour.

NB Weillen est probablement le plus beau village de toute la région. Il n’a pas été bombardé à la guerre de 1914 ni à celle de 1940.

(p.129) Le printemps, en avril ou en mai, était aussi l’époque de la grande lessive dont le linge propre était mis « à l’ rimouye » sur des fils ou à même l’herbe d’un verger inoccupé par le bétail. Et la lessive exigeait du muscle de la part des commères pour pousser de gauche à droite le battoir de la lessiveuse. Notre grand’mère Juliette nous a raconté qu’un célibataire d’Onhaye, assez aisé sans doute, possédait 52 chemises faites sur mesure, soit une pour chaque semaine. Elles étaient tissées à la main. Nos recherches sur l’identité de ce Monsieur ne nous ont pas conduit à une conclusion nette. Mais, par recoupement, nous avons pu déduire qu’il s’agissait probablement d’un parent de Madame Rasquin, épouse de Monsieur Servais, ancien instituteur.

(p.131) Durant la saison printanière, il était aussi de coutume de badigeonner au lait de chaux les murs en pierre des « cinses èt des maujones ». Cela se faisait avec une grosse brosse, laquelle, pour atteindre les parties hautes, était fichée au bout d’un long manche. Avec le recul, nous estimons qu’il était dommage de ne pas laisser à nu les belles pierres du pays.

Alzir, Gilbert et André Noël, Onhaye et ses environs, 1984

(p.124) Les commères (sic) s’occupaient de la traite des vaches, alors rentrées à Instable et ramenaient (avou on goria) leurs seaux de lait bien chaud, suivies par les chats qui attendaient leur part. Le lait passait à l’écrémeuse Mélotte qui séparait le lait de la crème, laquelle était entreposée au frais à la cave dans des pots en grès ou en terre cuite. Une partie était réservée à la famille, le reste étant destiné à la vente aux habitués, aux veaux à l’engraissement et à la pâtée des cochons. Le lait était mis en cruche et un camion de la laiterie venait le ramasser régulièrement.

Pendant ce temps, les hommes s’occupaient de la nourriture des chevaux, et des bovins ; ils renouvelaient également la litière des uns et des autres, transportant en brouette sur le fumier la litière usagée.

De leur côté, les commères avaient soigneusement nettoyé toutes les pièces de l’écrémeuse. Alors, se prenait le petit déjeuner avec du bon pain, (p.125) souvent cuit à la maison, du beurre et du café au lait. Les vieux, souvent édentés, avaient l’habitude de couper leur pain en morceaux qu’ils mettaient à tremper « dins one jate po fè one potéye ». Ils avalaient alors cette mixture en s’aidant d’une cuillère.

Les journées s’écoulaient alors calmement et les mêmes opérations de traite des vaches, de nourriture des chevaux et des bovins ainsi que le changement de litière recommençaient vers 5 heures du soir.

En ce temps-là, comme dans beaucoup de cas encore maintenant, tous les ménages qui cultivaient un jardin vivaient en quasi autarcie en matière de canadas et de légumes divers. Ceux-ci étaient d’ailleurs mis en conserve dans des pots spéciaux à fermeture étanche après avoir été cuits et stérilisés dans une grande marmite. Tous ceux qui élevaient des « pourcias », dont les cinsîs et cultivateurs, se nourrissaient pendant des mois de tous les morceaux de viande de ces animaux mis au saloir. Ceux qui élevaient des poules en tuaient une de temps à autre et obtenaient ainsi non seulement un excellent bouillon mais aussi la chair agrémentée de diverses (p.126) façons. Il y avait enfin les œufs, dont on faisait une grande consommation à l’époque. Pour cette raison, beaucoup de ménages n’allaient chez le boucher que de temps en temps pour acheter du bouilli, de la viande hachée pour confectionner des vitolèts et, dans les grandes occasions, un rôti ou un beefsteack.

En toute saison, chez les cinsîs et les cultivateurs, le beurre se faisait le mercredi dans une baratte bien nette, car la bonne réputation d’une « cinserèsse » était que son beurre n’ait pas de goût de rance et soit bien malaxé. La chaleur de l’été posait un problème car il fallait éviter que la crème ne tourne. Le beurre étant malaxé, on le transformait en « pîces d’ one lîve » à l’aide de planchettes spéciales. Chaque maison avait son sigle sur une des planchettes qui était apposé sur le dessus d’« one pisé di bure ». Les livres de beurre étaient alors emballées dans du papier au beurre et conservées, dans la cave, bien au frais, jusqu’au vendredi matin. En effet, le vendredi se tenait le marché de Dinant. On y voyait alors les « cinserèsses » partir le matin en cariole ou par le tram, portant à chaque bras un grand panier en osier. Ces deux paniers étaient remplis de beurre, d’œufs et de boulettes (nous reviendrons sur leur confection). Chacune avait son emplacement sur la petite place au pied de la citadelle et de la collégiale. Chacune aussi avait ses « pratiques » fidèles. Grâce à une partie du produit de leur vente, les « cinserèsses » achetaient, quand cela était (p.127) nécessaire, des pantalons, des chemises de travail, des torchons et des pièces de drap.

Notre parrain Zande avait un art que d’autres vieux possédaient certainement : celui de faire des panis et des ponettes. De ses tournées de garde-chasse, il ramenait des « côres », c’est-à-dire des fines tranches de bois qu’il laissait sécher. Que de fois ne l’avons-nous pas vu pendant les soirées d’hiver, racler les « côres » avec son couteau qui ne le quittait jamais pour en faire des « chaurds » : fines lamelles d’écorce qu’il mouillait. Il taillait ensuite de petites baguettes de la longueur nécessaire au type de panis ou de ponettes qu’il comptait fabriquer. Les cercles de bois étaient formés et serrés par des « chaurds ». Celles-ci servaient alors à tresser les engins. Les panis ainsi confectionnés servaient à de multiples usages, dont notamment « po allé aux canadas ». Quant aux ponettes, elles étaient disposées en divers endroits « do poly » pour inciter les poules à aller y pondre leurs œufs. Mais, malignes, elles avaient leur propre cachette pour pondre et il fallait les connaître ! Avec des baguettes de bois dénudées de leur écorce, il fabriquait aussi des « haches » qu’il mettait sécher sur la plate-buse et dont il se servait « po-z-alumè s’ pupe ».